随着ChatGPT、Sora等技术产品相继问世,以大模型为核心的人工智能技术掀起产业变革浪潮。作为人力与数据双密集型行业,保险全产业链的智能化革新潜力正被广泛关注,而大模型的应用边界与实践路径,成为行业聚焦的核心议题。

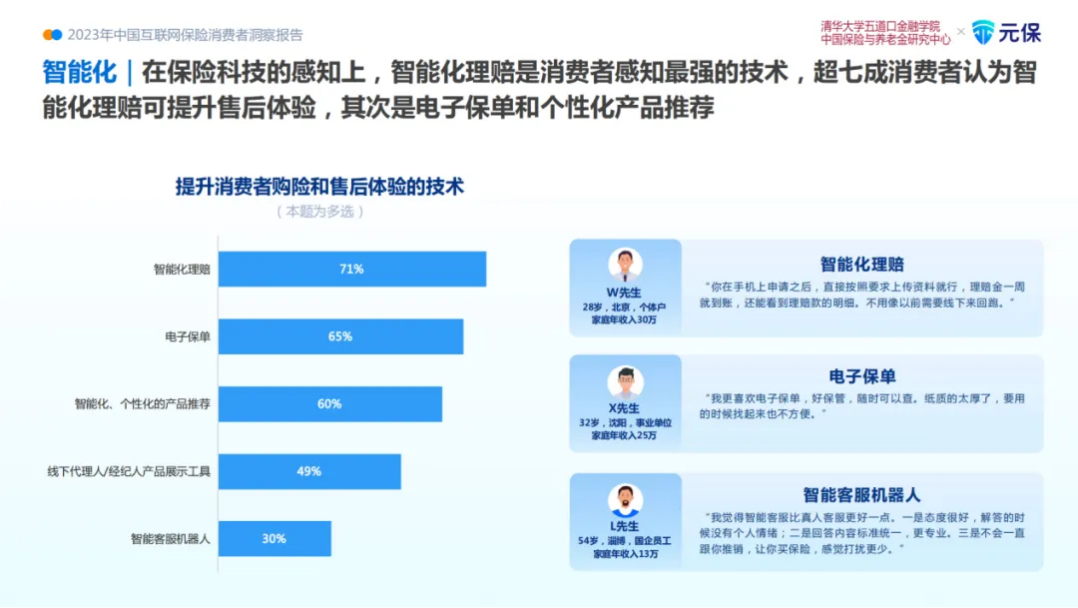

然而大模型能做到哪一步、怎么更好应用,仍是业内正在深思的话题。元保联合清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心发布的《2023年中国互联网保险消费者洞察报告》(以下简称《报告》)显示,从消费者角度看,当前困扰保险行业和消费者最多的问题是“担心理赔困难或被拒”,而智能化理赔是最可以“提升购险和售后体验”的技术。《报告》认为,伴随大模型技术的深入应用,消费者对理赔的困扰有望进一步减少。

图片来源:《2023中国互联网保险消费者洞察报告》

多应用于客服营销理赔等场景

原保监会副主席周延礼表示,低利率时代令保险长期锁息的确定性保障优势彰显,逐步成为很多家庭财富管理的“压舱石”。而随着人工智能大模型等技术不断突破和深入应用,保险行业智能化转型将加速,推进整个行业朝着更加智能高效、用户友好的方向发展。

从行业应用看,元保集团创始人兼CEO方锐表示,目前,大模型技术在中国保险行业的落地探索已初显成效,在客服、营销和理赔等场景中已有较好应用案例。“以元保为例,在理赔审核流程引入大模型后,单张医疗单据信息采集时间降至0.2秒,线上一次性审核通过率达97%,推动理赔决策速度提升50%。”他说。

“大模型有很强的理解、生成能力,可能只需要做一些提示,大模型就可以模拟很多分支场景,大大节省了人工配置的工作量。”谈及大模型带来的突破性进展,阳光保险集团人工智能首席科学家杜新凯说,原来公司通过深度学习技术做的寿险代理人的培训机器人,需要人来穷举场景对机器人进行培训,是一件“令人崩溃的工作”。大模型的出现给这类应用带来了新的希望。

落地实践料加速

周延礼认为,保险业应积极探索大模型等新技术的创新应用,加速推进保险业数字化和智能化发展。“理赔是消费者最为关注的环节,要积极应用保险科技为消费者带来更优质、更便捷的线上化理赔体验。”他说。

在元保集团创始人兼CEO方锐看来,2024年,AI大模型将在中国保险行业加速落地实践。未来,“人工+大模型服务”的模式,将有望改变保险难懂、难投、难赔的印象,提升大众对保险的接受度,进而提升保险的普及度。

“从长期来看,我们一直想通过大模型打造一个直接对客的机器人。”杜新凯透露,基于大模型的机器人具备直接对客的能力后,有可能新的销售渠道就会出现。

“不要觉得大模型是万能的”

业内人士认为,保险公司对大模型的应用还需要掌握正确方式,大模型本身并非一劳永逸的“万能灵药”,险企应从实际需求出发、找准场景,同时,数据知识的积累也很重要。

“既要积极拥抱,也不能盲目乐观,不要觉得大模型是万能的。”杜新凯认为,在保险场景上应用大模型,数据基础工作做得扎不扎实、能否从客户拿到反馈形成反馈机制、投产品的逻辑等都需要想清楚。“现在有一种说法是,大模型的应用,在外围投入和大模型本身上的投入是3:1的关系,这可能是保险行业在应用大模型的时候需要格外注意的。”他说。

元保集团联合创始人兼CTO王波认为,从技术和应用层面看,大模型的应用给了不同规模险企站在同一起跑线竞争的机会,可以用更少的人力实现之前很多大公司的积累。

未来,随着行业对大模型应用边界的持续探索、“人工 + 大模型” 模式的深化,以及不同规模险企在技术赋能下的差异化竞争,保险业或将在高效、友好、普惠的转型道路上稳步前行,更好地发挥社会稳定器功能,服务大众需求。